世界的に有名なエレクトロスウィング・バンド「Caravan Palace(キャラバン・パレス)」の使用機材についてまとめました。

筆者による各機材の解説もございますので、併せて参考にしていただければ幸いです。

PC環境

Apple / Macbook Pro (15-inch, 2015)

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事の中で、本製品に言及しています。デスクトップやマウスは使わず、本機とトラックパッドのみで制作しているそうです。

説明

Appleが2015年5月19日に発売したMacbook Proです。メモリやストレージなどの詳細スペックは不明でしたが、エレクトロスウィングはトラック数が多くなりますので、恐らくは当時の最高スペック・カスタマイズを施していると思われます。

当時の最高スペック・カスタマイズは、Core i7-4980HQ(2.8GHz)、AMD Radeon R9 M370X(2GB)、16GBメモリー、1TB SSDで、総額約40万円でした。

現行のMacbook Pro 16インチは、最小構成(いわゆる松モデル)でも2015年製を圧倒的に上回るパフォーマンスを発揮していますので、Macbook Pro 16インチでDTMを始めたいという方は、 現行ラインナップの中から予算に応じたモデルを購入すれば間違いありません。

余談ですが、Macに限らずDTM用にパソコンを買う方向けに、最低限必要となるスペックを記しておきます。この要件を満たせば、中古品でも問題なくDTMを始められます。

- CPU:最新世代 Core i5 / Ryzen 5 / Apple M1以上

- メモリ:16GB以上(生音中心なら8GBでも可)

- ストレージ:SSD512GB以上(サブストレージとしてならHDDもあり)

DAW

Ableton / Live 10 Suite

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事の中で、本製品に言及しています。

説明

世界でトップシェアを誇るDAWソフトです。現行バージョンは2021年2月23日にリリースされた「11」です。詳しくは以下の記事で解説しています。

Steinberg / Cubase

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事の中で、本製品に言及しています。音楽制作を始めた当初に使っていたようです。

説明

長年日本国内でトップシェアを誇る超定番DAW「Cubase」です。オールジャンル対応型で、迷ったらとりあえずこれを選んでおけは間違いなしでしょう。

AVID / Pro Tools

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事の中で、本製品に言及しています。音楽制作を始めた当初に使っていたようです。

説明

オーディオ編集機能では他の追随を許さない業界標準DAWです。詳しくは以下の記事で解説しています。

オーディオインターフェイス

RME / Fireface UFX

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事の中で、本製品に言及しています。 現在は後継となる「UFX Ⅱ」が販売されています。

説明

かつてドイツのオーディオインターフェイスメーカー「RME」が販売していた、30in/30out、24bit/192khzに対応するUSB2.0(3.0互換)オーディオインターフェイスです。

最上級モデル「UFX+」と同等の機能を搭載しつつも、膨大なデータ伝送を可能にするMADI端子を省略したことでUSB3.0/Thunderbolt端子が不要になり、よりコストパフォーマンスに優れたモデルとなっていました。

現在は後継種として「UFX II」が販売されています。UFX II では筐体デザインの一新や、マイクプリの再設計による+18dbの最大入力レベル向上等、全体的に音質向上のための新技術が搭載されています。

接続端子には大きな変更はありませんが、RME製オーディオインターフェイス専用のミキサーソフトウェア「TotalMix FX」のリモート・コントローラー「ARC USB」を接続可能な端子が新たに搭載されています。

RME / Fireface UCX

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事の中で、本製品に言及しています。

説明

18in/18out、24bit/192kHz、USB2.0及びFireWire 400接続対応のプロ仕様オーディオインターフェイスです。

できる限りコンパクトに収めたハーフラックサイズの筐体に、最大で18in/18outものオーディオチャンネル、デジタル制御プリアンプ、最新のAD/DAコンバーターを搭載しています。

ちなみに、類似モデルに先発の「Fireface UC」がありますが、そちらはUCXの下位モデルと位置付けられています。

両者は入出力端子やサンプルレートに違いはないものの、UCXはUSB接続とFirewire接続の両方に対応していたり、内部パーツが増設されて音質が向上している等の違いがあります。

2021年6月には後継機となる「UCX Ⅱ」が発売されました。USBストレージデバイスに直接録音ができるDURec機能の搭載、RMEの最新ジッター1通信やオーディオ関連の機器などにおいて少なからず発生する、信号の時間的なズレや揺らぎのこと。音質の劣化や高音域の定位の不安定さだけでなく、クリックノイズや音飛びを誘発することがある。抑制技術「StedyClockFS」への対応、MIDI入出力端子の搭載(ブレイクアウトケーブルの廃止)など、全体的に機能が強化され、音質だけでなく利便性も向上しています。

ヘッドフォン・スピーカー

ADAM Audio / A77X

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事の中で、本製品に言及しています。

説明

「ADAM Audio」の定番シリーズ「AX シリーズ」のフラッグシップに位置する、2.5way・横置き型モニタースピーカーです。

7インチのダブルウーファーは両方共に38Hzから再生を開始し、帯域が400Hzに達すると片方のウーファーがフェードアウトする設計となっています。フェードアウトしなかった方のウーファーは3kHzまで再生を担当します。

この2.5way方式の採用により、音楽再生で特に重要な中音域で干渉や位相キャンセリングが発生する事を防いでいます。

このように、ペアで異なる音域を担っているので、最適な再生環境を実現するには Type-A(右)とType-B(左)が必要です。購入する際はセット商品を購入するか、単品購入の場合は必ず Type-AとType-B を1個ずつ買うように注意して下さい。

2022年9月には後継機となる「A77H」の発売が予定されています。DSPによるルームアダプテーションEQ機能等の新技術を搭載したほか、スピーカーユニットの構成が2.5Wayから3Wayに変更されるといった進化が見られます。

ADAM AUDIO / A5X

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事の中で、本製品に言及しています。

説明

「ADAM Audio」の定番シリーズ「AX シリーズ」のミドルレンジに位置する、2wayモニタースピーカーです。AXシリーズの他のすべてのモデルと同様、50khzまでをカバーするADAM独自のX-ARTツイーターが搭載されています。

2.5kHz以下の帯域は、1.5インチのボイスコイルと強力な50WのPWMアンプによって駆動する5.5インチのミッドウーファーが再生します。

この音響特性によって、ミックスにおける微妙な変化や最終的な仕上がりを非常に鮮明かつ率直にモニタリングすることが可能です。

現在は生産終了となっている上に、2022年5月より販売されている現行の「A シリーズ」には5インチモデルが存在しません。ただ、代わりに「A4V(4インチ)」が販売されています。

Avantone Pro / Active MixCubes

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(Active MixCubes)の名前があります。

説明

「Active MixCube」は、マイクやスタジオモニター等のレコーディング機器を手掛けるメーカー「Avantone Pro」の代表作です。世界中のスタジオで愛用されている定番モニター「Auratone 5C Sound Cube」の現代版として開発されました。

本機最大の特徴は、フルレンジモニターであるという点です。現在市場で販売されているモニターの多くは広い音域を十分に再生可能な2WAY以上となっています。

本機がスタジオで大定番のモニターとなった主な理由もここ(フルレンジ)にあり、「一般のリスナーは音楽を聴くときに2WAY以上の高品質な再生環境で聴くことは多くないため、イヤホンやテレビに近い周波数特性を持つフルレンジモニターでミックスした方が、リスナーにとって良い音質となる」というものだそうです。

Dynaudio Pro / BM5A

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(Dynaudio Pro / BM5A)の名前があります。

説明

「Dynaudio」のプロ・オーディオ部門「Dynaudio Pro」がかつて販売していたニアフィールドモニターです。現在は後継種として「BM6A」が販売されています。

「BM6A」は、その卓越したパフォーマンスで高い信頼を得続けているBMシリーズのベストセラー・ニアフィールド・モニターです。優れた定位感と原音に忠実なサウンドが特徴的で、ミキシング作業に非常に適しています。

小型で近距離で聴くためのモニタースピーカーを「ニアフィールドモニター」、大型で遠距離で聴くためのモニタースピーカーを「ラージモニター」と呼ぶ(特に明記されていない場合は、ニアフィールドに属すと考えてよい)。

現代は、住宅環境や音質の均一化を前提とした音源媒体(ストリーミング配信等)の普及等の要因から、リスナーは大型スピーカーよりもヘッドホンや小型スピーカーを中心に音楽を聴くことが大半である。

従って、音楽制作者が音源をモニターする際は、一般的なリスナーの音楽再生環境に近い「ニアフィールドモニター」が使われることが多く、ラージモニターの使用頻度は減ってきている。

一方で、ラージモニターには圧倒的な音圧とローエンド出力に優れているという利点があり、この利点とニアフィールドモニターのコンパクト感を良い所取りした、「ミッドフィールドモニター」を称する製品も販売されている。

Focal / SM9

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(Focal / SM9)の名前があります。

説明

かつてFOCALが製造・販売していた、3wayと2wayを切り替え可能なフラッグシップ・モニターです。現在は後継モデルとして「Trio11 BE」が販売されています。

「Trio11 BE」は、SMシリーズを総括する究極のミッドフィールド・モニターです。ミッドレンジおよびサブ・ウーファーに採用された最高品質のクラスGアンプは、あらゆる設置環境において十分な音圧を出力可能です。

そしてSMシリーズに共通のレアメタル「ベリリウム」を採用したツイーターが、EDMで重要な30Hzから40kHzという周波数特性を実現しています。

また、フットコントローラーからリモートで3Wayと2Wayを切り替えることができるFOCUSモード機能を搭載しています。これにより、疑似的に一台で2つのモニターを使うことができます。

Focal / Alpha 65

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(Focal / Alpha 65)の名前があります。

説明

FOCALがかつて生産していた2WAY・ニアフィールドモニターです。2021年8月20日からは、後継機種である「ALPHA 65 EVO」が販売されています(本項はAlpha65の解説となります)。

「Alpha 65」は、FOCALの特許技術であるリバース・ドーム・ツィーターと、ダンピング特性に優れたポリグラス・コーン・ウーファーを搭載しており、それぞれに独立したクラスABアンプ(ウーファー70W、ツイーター35W )を搭載しています。

これにより音量に関わらず安定したトーン・バランスを実現しており、EDMからインスト曲まで、幅広いジャンルで優れたパフォーマンスを発揮します。更に、ハイパス / ローパス・フィルターを搭載しているので、環境に合わせて微調整が可能です。

ダンピングファクター(DF)の数値は、アンプのスピーカーに対する制動力の性能をあらわしています。

具体的には、アンプの出力インピーダンスがスピーカーのインピーダンスに対して、どれだけ小さいかを数値にしたもので、例えば8Ω負荷時のダンピングファクターが100のアンプの出力インピーダンスは8Ω÷100=0.08Ωとなります。ダンピングファクターの値が小さいと、アンプからスピーカーに送り込んだ音楽信号の電流が逆起電圧を発生させ、それによってスピーカーがまた振動してしまうという現象を引き起こしてしまいます。いわゆる「たるんだ低音」という表現がされるとき、この原因による場合があります。

ダンピングファクターの優れたアンプでは、充分に出力インピーダンスが小さいため、スピーカーが再度振動することによるだぶつきが発生せず、本来音楽に含まれていない余計な余韻の無いしまった低音を出すことができるわけです。

LUXMAN公式サイトより引用

Genelec / 6010A

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(Genelec 6010A)の名前があります。

説明

かつてGENELECが販売していたプロ仕様の小型モニタースピーカーです。現在は後継として「8010A」が販売されています。

「8010A」は、GENELECスタジオモニターの大定番「8000シリーズ」の2WAY・スタジオモニタースピーカーです。

高効率なDクラスアンプを2基搭載したことにより、小型ながら高い出力(ツィーター25W+ウーファー25W)を実現しています。

手のひらサイズかつ1.5㎏と軽重量であることからも、プロが移動先に持ち運んで使うことが想定されていますが、設置スペースが限られている宅録DTMerの間でも人気があるモデルです。

Yamaha / MSP5 Studio

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(YAMAHA / MSP5 Studio)の名前があります。

説明

YAMAHAのプロフェッショナル向けフラッグシップスタジオモニター・シリーズ「MSP STUDIO Series」のミドルレンジモデルです。

しかし2021年7月現在、ハイエンドの「MSP7」が生産完了となっているので事実上の最上位モデルとなっています。

本機は限られたスペースでの音楽制作に対応したコンパクトボディかつ、外部機器への干渉を軽減する防磁設計となっており、プロだけでなく宅録DTMerにも非常にオススメできるモデルとなっております。

マイク

AKG / C214 STEREO SET

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(AKG / C214 Stereo set)の名前があります。

説明

製造工場でステレオペアマッチングされた「AKG / C214」のセットです。マイク間でサウンドの差異がない為、C214を使ってステレオ録音をしたい方に最適です。

ちなみに「C214」は、AKGの名機「C414 XLII」と同等のダイアフラムを装備することで「C414」のサウンドカラーを踏襲しつつも、単一指向性のみに限定することで価格を抑えたモデルです。ボーカルはもちろん、ギターやドラムなども、原音に忠実かつバランス良く録音可能です。

本機と「C414 XLII」のどちらを選ぶか迷われる方が多いと思いますが、個人的には、2倍以上の価格差も考慮すると自宅でしか使わないという場合は「C214」で十分だと思っています。

Aston Microphones / Origin

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(Aston Origin)の名前があります。

説明

2015年にイギリスで創業した新興マイクメーカー「Aston Microphones」のコンデンサーマイクです。

波形形状の独特なステンレスガードを搭載していますが、これは外部からの衝撃をしっかり吸収し、マイクカプセルを守れるように設計されたものです。

マイク上部及びガードの内側には規則性を持たないスチールメッシュが配置されており、ポップフィルターや耐電磁波シールドとして機能しています。

更に、胴体にはタンブル加工が施されたことにより、傷に強く指紋も付きにくくなっていたり、底部にスタンド・アダプタを内蔵しているため、ショックマウント無しでマイクスタンドにそのままセッティング可能です。

これらの特徴を持っていることから、本機はコンデンサーマイクでありながら、ハードな現場でも気軽に安心して使用できます。

音質については、味付けのない自然で素直なサウンドで、ボーカル、アコースティックギター、ドラムの録音など、幅広い楽器の録音に対応しています。

Neumann / U87Ai

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(Neumann U87)の名前があります。

説明

レコーディングスタジオには必ずと言っていいほど置いてある、世界中で大定番のコンデンサーマイクです。

低域から中音域にかけた太いサウンドと、耳がキンキンならないよう調整されつつも抜けの良い高音域を併せ持ったバランスの良さが特徴的です。

ボーカルだけでなく、アコギやピアノ等の楽器の録音にも最適です。

Neumann / TLM 49

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(TLM 49)の名前があります。

説明

1950年代に登場した名機「M49」を、現代のトランジスター回路で再現したコンデンサーマイクです。

カプセルには、その「M49」や、ビートルズが使っていたことでも有名な「U47」に使われていたK47カプセルを搭載しています。

また、本機はトランジスター回路でありながら、オリジナルの真空管回路の音を忠実に再現する特別なサウンドデザインを採用しているのも特徴です。

例えば、音圧レベルが一定値を超えると、意図的にソフトなサチュレーション効果が付与されるようになっています。

Neumann / KM 184 mt stereo set

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(KM184 Stereo Set)の名前があります。

説明

ステレオ録音用にマッチングされた、単一指向性ペンシル型コンデンサーマイク「KM184」の2本セットです(単体購入も可)。

「KM184」は他のノイマン製品と比べて複雑な機械構造が一部省略されていることもあり、比較的安価なホームレコーディング向けの製品として位置づけられています。

しかしそうは言っても、市場全体で見ればハイエンドマイクの部類に入りますし、プロアマ問わず高い評価を得ています。

クローズマイク(ボーカリストや楽器のすぐ近くにセットされるマイク)として、管弦楽器やアコースティックギター、ピアノの集音に最適です。

ギター・ベース

Gibson / ES-125

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(Gibson ES-125)の名前があります。

説明

「ES-125」は、ES-100の後継機種として1941年に発表されたエントリークラスのフルアコースティックギターです。ネック・ポジションにP-90シングルコイルPUを1基搭載し、ボリューム・コントロールとトーン・コントロールを1つずつ備えています。

第二次世界大戦の勃発に伴い1942年に一度生産中止となりますが、1946年にはボディを大型化するなどの変更を加えて再発売されました。

かなりの年代物であるためプレミアが付いており、現在(2021/06/15)は中古市場で40万円ほどで流通しています。

Epiphone / Sorrento 1962

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(Epiphone Sorrento 1962)の名前があります。

説明

60年代にEpiphoneブランドから発売されたフルアコ構造のエレキギターです。「Gibson ES-125TC」の廉価版として制作されたとも言われています。

2012年には「1962 50th Anniversary Collection」という1962年仕様のEpiphone製ギターを復刻するシリーズの一つとして、全世界1962本限定で復刻版が発売されました。

2021年8月現在では、オリジナル版・復刻版共に入手するのは難しくなっています。

Fernandes / Revival Telecaster

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品(Fernandes Revival Telecaster)の名前があります。

説明

80年代に製造・販売されていた、FERNANDESの国産テレキャスターです。とてもレアなモデルで、2022年現在は年に数回オークションサイトで取引されている様です。

GODIN GUITAR / Multiac Gypsy Jazz Natural HG

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品の名前(Godin Multiac Gypsy)があります。

説明

カナダのギター工房「GODIN GUITAR」が、ジプシースウィング2ジプシー・スウィングとは、1930年代にギタリストのジャンゴ・ラインハルトが始めたジプシーの伝統音楽とスウィング・ジャズを融合させた音楽のこと。ジプシー・ジャズとも言う。・プレイヤーに向けて制作したエレアコです。GODIN GUITAR独自の二重チャンバーボディ構造により、唯一無二の豊かなボディ鳴りを生み出しています。

Maurice Dupont / MD-50

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品の名前(Maurice Dupont MD-50)があります。

説明

本機は、ジプシージャズの創始者「ジャンゴ・ラインハルト」が使っていたことで有名なセルマーマカフェリギター(1,000本ほどしか製造されなかった希少なギター)のレプリカです。

本機を制作したモーリスデュポンは、世界最高レベルのセルマーギターのレプリカ製作家として有名で、ジプシージャズギタリストのプロ・アマから絶大な人気と評価を集めています。

Kay / Jazz II

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品の名前(Kay Jazz II)があります。

説明

かつて存在したアメリカの老舗楽器メーカー「KAY GUITAR」が、1960年代に製造していたフルアコースティック・エレクトリック・ギターです。

エリック・クラプトンが17歳の頃に加入していたバンド「The Roosters」で使っていたモデルとしても知られています。

2012年には本機「JAZZ II」の復刻版が国内でも販売されました。その後2015年頃には生産完了したものの、2022年7月時点でも新品で在庫があることが確認できましたので、欲しい方はお早めに。

NS Design / CR4M

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事に記載された使用機材リストの中に、本製品の名前(NS Design CR4M upright bass)があります。

説明

1990年に設立されたアメリカの弦楽器メーカー「NS DESIGN」のEMGピックアップ搭載・4弦アップライトベースです。

本機を含むCRシリーズのエレクトリック・アップライト・ベースは、その優れた汎用性と音色の良さから、ツアーを行うプロからレコーディングアーティストまで、幅広い層に愛用されています。

無駄のないソリッド・ボディは、チェコの長い歴史に基づいた技術を持つ職人によって製作されています。

Fender/ Jazz Bass

詳細情報

情報源

下記記事に記載されている使用機材リストの中に、Fender Jazz Bassと書かれています。型番は不明です。

説明

ジャズベース(JAZZ BASS)は、1960年にフェンダー社から発売されたエレクトリック・ベースの名前及びシリーズ名です。1951年に先立って販売されていたプレシジョンベースを改良して、より幅広いジャンルに対応するベースを作ろうという目的で誕生しました。

プレシジョンベースは、中低域の押し出し感が強い特性を持つスプリットコイル・ピックアップを搭載している他、ネックも太めなので、図太い低音が特徴的です。

一方でジャズベースは、シングルピックアップがフロント側とリア側とで2基搭載されており、低音の図太さでは敵わないものの、より幅広いサウンド・メイキングが可能となっています。

また、ネックが比較的細目なこともあり、弾きやすさではジャズベに軍配が上がります。

ピアノ・シンセサイザー

ARP / Odyssey

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(ARP / Odyssey)があります。

説明

「ARP Odyssey」は、かつて存在したアメリカの電子楽器メーカー「ARP Instruments」が1972年に発表したアナログ・シンセサイザーです。

幾度かの改良を重ねながら1981年までロングセラーとなり続け、同社を代表する歴史的名機として、国内でもYMOを始めとした数々のミュージシャンに愛されていました。

オリジナルはとても希少な物でしたが、2015年にKORGがARP Instruments社の共同創業者であるDavid Friend氏の監修の下、本機を再現したアナログシンセサイザーを発売しました。

残念ながらその復刻版もすでに生産終了となっていますが、一方で2017年からはこの復刻版「ARP Odyssey」をソフトウェア上で再現した「KORG Collection ARP ODYSSEY」が販売されています。

あるいは、公式監修は受けていないものの、ベリンガー社が本機のクローンである「ODYSSEY」を製造・販売しています。こちらは2022年7月現在も購入可能です。

Kawai / 110F

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Kawai / 110F)があります。

説明

ピアノ販売で世界第二位のシェアを誇る世界的楽器メーカー「河合楽器製作所」が、1980年頃に販売していた37鍵シンセサイザーです。

現在はそもそも河合がシンセサイザーの生産を辞めてしまっているので、110Fのみならず河合製シンセサイザーというだけで非常に珍しい物となっています。

KORG / Polysix

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(KORG / Polysix)があります。

説明

1981年にKORGが発売した6ボイス・ポリフォニック仕様のアナログ・シンセサイザーです。

音色メモリー、コーラス/フェイズ/アンサンブルといった内蔵エフェクトという、今となっては当たり前の機能ですが、当時としては高度な仕様で登場し、その厚みのあるサウンドと相まって瞬く間に世界中でベストセラーとなりました。

現在もオリジナルの実機をオークションサイト等で見かけることがありますが、ほとんどがあまり状態の良くない物です。Polisixの音を手に入れたいのなら、KORGが本機をソフトウェア上で再現した「KORG Collection Polysix V2」を購入することをオススメいたします。

KORG / Mono/Poly

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(KORG / Mono/Poly)があります。

説明

1981年、Polysixと同時に登場したアナログ・シンセサイザーMono/Polyは、80年代までのコルグ・アナログ・シンセサイザーの集大成的モデルです。

4VCOの分厚いモノフォニック・シンセサイザーでありながら、4ボイスのポリフォニック・シンセサイザーとしても使用できる画期的な仕様で、ポリシンセが高価だった当時非常に重宝されました。

また、オシレーター・シンクやクロス・モジュレーションなど、Polysixと対を成す4VCOならではの音作りの多彩さが特徴です。

今でもオリジナルの実機をオークションサイト等で見かけることがありますが、プレミアが付いている上にほとんどがあまり状態の良くない物です。Mono/Polyの音を手に入れたいのなら、KORGが本機をソフトウェア上で再現した「KORG Collection Mono/Poly V2」を購入することをオススメいたします。

KORG / MS-20

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されているインタビュー記事にて、彼らのスタジオに設置されている「MS-20」の写真が確認できます。

説明

1978年に発売された、KORGの伝説的なモノフォニック・シンセサイザーです。太く粘りのあるサウンド、強烈なアナログ・フィルター、そして自由自在なパッチングを特徴とし、プロアマ問わず高い評価を得ています。

MS-20 mini は2022年7月時点で現行ラインナップに名を連ねていますが、MS-20 FS に関しては既に生産終了となっています。まだ各店舗に複数の在庫があるようなので、ほしい方はお早めに!

Moog / Memorymoog

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Memorymoog)があります。

説明

アナログ全盛期だった1982年に、「シーケンシャル・サーキット / プロフェット5」に対抗する形で販売された、3VOC・6ボイス・ポリフォニック・アナログシンセサイザーです。

「1970年に登場し、世界的ベストセラーとなった同社のMinimoogを6台組み合わせて1台にまとめたもの」と表現されることが多く、サウンドはMinimoog同様に太くて厚みのある、いわゆるMoogサウンドが特徴的です。

実機は非常に希少かつ高価なため、Memorymoogのサウンドが欲しい方は各メーカーが販売している本機をエミュレートしたソフト音源を購入すると良いでしょう(IK Multimedia / Syntronik-Memory-V;Cherry Audio / Memorymode など)。

Roland / Juno-106

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Juno-106)があります。

説明

1984年に登場し、現在に至るまで絶大な人気を誇っている、DCO搭載・6ボイス・ポリフォニックシンセサイザーです。

オシレーターに、従来のVCO(Voltage Controlled Oscillator)ではなく、デジタルで制御することによって安定したピッチを実現可能なDCO(Digital Controlled Oscillator)を搭載した点が最大の特徴です。

このDCOオシレーターが放つ唯一無二なサウンドは他機種では出せない独特なもので、JUNO-106の人気と希少性を高くしています。

2019年からは本機をデジタル上で再現した「JU-06A」というシンセが販売されていますが、実機の持つ独特なアナログ感を完璧に再現できたわけではないようで、依然として元祖JUNO-106の人気は衰えていません。

Roland / Jupiter-6

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Jupiter-6)があります。

説明

1983年1月にローランド社が発売した、2VCO・6ボイス・61鍵ポリフォニック・シンセサイザーです。1981年に先立って発売された「Roland Jupiter-8」の廉価版(後継)として登場しました。

アンビエント・ドローン、パッド、リード・シンセサイザー・ライン、ユニゾン・ベースなど、さまざまなサウンドを生み出すことができます。その信頼性と手軽さに加えて、洗練されたプログラム機能にも定評があります。

現在もRoland製シンセサイザーのフラッグシップモデルとしてJUPITERシリーズは続いており、最新モデルは2020年に発売された「Jupiter-X」となっています。

ちなみに、2020年1月からはフランスのオーディオプラグインメーカー「UVI」より、Rolandの「Jupiter-4/6/8」、「MKS-80」の4機種をエミュレートしたソフト音源バンドル「JP Legacy」が販売されています。

Roland / TB-303

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(TB-303)があります。

説明

1981年にRolandから発売されたベースシンセサイザーです。独特のうねるフレーズと野太いむき出しのベース・シンセ・サウンドで人気を博し、アシッド・ハウスという一大ジャンルの誕生に貢献したシンセサイザーの歴史的名機です。

生産終了後も現在に至るまで音楽市場に残る最も有名なシンセサイザーの一つとして高い人気を誇っており、数々のメーカーからTB-303をエミュレートしたソフトシンセやハードシンセ4「Behringer Model D」、「Roland SE-02」など。が販売されています。

ローランド社からも公式の復刻版がいくつか販売されており、2014年3月に「TB-35Roland AIRAシリーズの一つとして発売された、TB-303をベースにタッチインターフェースを採用したハードシンセ。ACBテクノロジーによって実機のサウンドを再現している一方で、インターフェースが実機と大きく異なる点が賛否を呼んだ。」、2016年9月に「TB-036Roland のヴィンテージシンセを小型化して復刻させた製品群「Boutique シリーズ」の一つとして発売された。実機のサウンドだけでなく外見や操作性までを忠実に再現しつつも、現代の音楽制作シーンに必要とされているいくつかの新機能を備えている。例:パラメータを視認できる4桁小型LEDディスプレイ、オーバードライブやディレイなどの内臓エフェクト、USBオーディオ/MIDIインターフェース機能(24bit/96kHz)、パターン・クリエイト機能、電池駆動への対応、内蔵スピーカーなど。」、そして2019年には Roland Cloud7Roland が展開している、サブスクリプション型ソフト音源サービス。Roland Cloud 内で利用できるソフトの中には、Lifetime Key という永続ライセンス(買い切り)版が用意されているものもある。 で使用できるソフト音源を発売しています。

ハードウェアである「TB-3」と「TB-03」については、Roland独自のACBテクノロジー(Analog Circuit Behavior)8Roland社の製品群であるAIRAシリーズ及びBoutiqueシリーズで採用されているモデリング手法、あるいはこの手法を用いて開発されたアナログモデリング音源のこと。オリジナル製品の設計者監修の下で、アナログ回路を部品レベルで忠実にモデリングすることで、実機が持つサウンドや電子部品の不安定性によって生じる独特の癖までをデジタル上で再現している。によって忠実にサウンドが再現されているものの、”どうしてもデジタル感が否めず、実機のサウンドとイコールではない。”というような評価も多数存在します。一方でソフトシンセの方は音の再現度が非常に高いと評価されています。

Arturia / MiniBrute

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Arturia / MiniBrute)があります。

説明

アナログシンセをエミュレートしたソフトシンセ音源を多数リリースしている「Arturia」が、それまでに培った技術を駆使して開発したハードウェア・アナログシンセサイザーです。

幻の名機として知られる「Steiner-Parker Synthacon」のフィルターを搭載しているのが特徴で、デジタル及びソフトシンセがスタンダードとなっていた時代に、100%アナログによる信号経路と革新的な機能を搭載した本機は、アナログシンセ・ブームのリバイバルの切っ掛けとなる大ヒット製品となりました。

2018年3月25日からは後継機の「MiniBrute 2」が販売されていますが、こちらは新たにサブオシレーターや合計48系統のパッチベイを追加搭載したことにより、初代と比べてサウンドメイキングの幅がとても広がっています。

Sequential(Dave Smith Instruments)/ Prophet ’08

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Prophet ’08)があります。

説明

1970年代に人気を博したシーケンシャル・サーキット社のアナログ・シンセサイザー「Prophet-5」の設計者であるDave Smith氏によって開発された、2DCO・8ボイス・61鍵ポリフォニック・アナログシンセサイザーです。

2007年のデビュー以来、Prophet-5 譲りの図太いサウンドと最新技術による音作りの幅の広さから、世界中の著名なアーティスト達に愛用されました。

2017年には後継種として「Rev2」が登場しました。この新しいモデルには、8ボイスと16ボイスのバージョン、そしてキーボード付きとモジュールのみのバリエーションが存在しています。

KORG / Minilogue

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Minilogue)があります。

説明

KORGが2016年に発売した新開発の37鍵の4ボイス・ポリフォニック・アナログシンセサイザーです。

本機にはかつての名機を再現したものではなく、一からminilogue用に新開発したアナログ回路が搭載されています。

これにより、低価格でありながら、4ポリフォニックかつ200個の音色のプログラムをメモリー可能という、今までの常識を覆すアナログシンセとなりました。

他にも、16ステップのシーケンサーや、パラメータを目で確認できる有機ELディスプレイが搭載されている等、初心者にも取っつき易い機能が盛り沢山となっています。

MOOG / Little Phatty

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Little Phatty)があります。

説明

Little Phatty は、2006年に超有名シンセメーカー「MOOG」がアナログシンセのリバイバルブームに呼応する形で世に送り出した37鍵モノフォニック・アナログシンセサイザーです。モーグ博士が最後に初期設計を手がけた製品としても有名です(完成の前に亡くなっています)。

サウンドは高域が少ないまろやかな印象で、70~80年代モーグのアグレッシブな音色とは異なるのが特徴です。

2013年9月9日に生産完了となり、2021年現在は「Little Phatty」を源流とする「Subsequent 25 / 37」が販売されています。

MOOG / Sub37 Tribute Edition

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Sub 37)があります。

説明

Sub37 Tribute Edition は、Little Phatty に代わる形で2013年に発売されたアナログシンセ Sub Phatty をベースに開発された、2ノート・パラフォニック仕様(2つのオシレーターを独立して発音させることにより2ボイスを実現する技術。疑似的なポリフォニックとも言える。)のアナログシンセサイザーです。

パラフォニック化した以外にも、より直感的にコントロールできるようにノブやスイッチの数を大幅に増やしたり、鍵盤数も25鍵から37鍵に増設したりといった進化も見られます。

「Sub Phatty」譲りの伝統的なMoogサウンドはもちろん、複雑なモジュレーションを施したサウンドメイキングも可能です。

2014年春頃から2017年9月まで製造・販売され、その後は現行の「Subsequent 37」に置き換えられました。「Subsequent 37」は「Sub37」のマイナーチェンジモデルであり、外観や主な機能に違いはありませんが、ミキサーセクションに改良を加えたことにより波形が飽和しにくくなっていたり、ヘッドホンの出力が高められていたりなどの改良が加えられています。

Novation / PEAK

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Novation / PEAK)があります。

説明

Launchpadで有名なイギリスの楽器メーカー「NOVATION」が開発・販売している、8ボイス・ポリフォニック・デスクトップ・ハイブリッド・シンセサイザーです。

高品質NCO(Numerically-Controlled Oscillators/数値制御発振器)によってオシレーターが完全なアナログサウンドを作成する一方、60個のデジタルウェーブテーブルを備えることでデジタル領域の柔軟性を持ち合わせています。

このハイブリッドな仕様により幅広いサウンドメイキングが可能で、例えばリッチで温かみのある音からオーバードライブの効いた鋭く過激な音も作成できます。

MFB / Synth

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(MFB Synth)があります。

説明

ベルリンの電子楽器メーカーMFBがかつて販売していた、3VCO・モノフォニック・アナログシンセサイザーです。

世界的に見ても市場に出回っている数が少ない上に、MFBの国内正規代理店は本機を取り扱っていなかったようなので情報がほぼ見当たりませんでした。

実際に音を確認できていないので伝聞にはなりますが、ふくよかで温かいサウンドが特徴だったそうです。

また、本機の後にSYNTH LITEという小型化モデルや、後継モデルとなるSYNTH II、SYNTH PROが小ロットで販売されていたそうです。ただ、いずれも日本国内では販売されなかったようです(個人輸入のみ)。

MIDI入力機器

DJ TechTools / MIDI FIGHTER 64

詳細情報

情報源

Youtubeに投稿されているライブ映像にて使用が確認できます。

説明

DJガジェットの紹介や開発・販売を手掛けるサンフランシスコの DJ TechTools 社が販売している、64個のボタンを備えたMIDIコントローラーです。

格ゲーのコントローラーに使われている日本製高耐久性アーケードボタンを採用しており、心地よい押し心地と耐久性から人気を誇っています。

DJ / DAWソフトウェアなど、USB-MIDIで制御するソフトウェアであれば使用可能です。

フルカラーLEDを搭載した64個のボタンはライティングコントロールが可能なので、DJや演奏時にオーディエンスに向けた視覚的なアピールができます。

Ableton / Push

詳細情報

情報源

Youtubeに投稿されているライブ映像にて使用が確認できます。

説明

Abletonがかつて販売していたMIDIコントローラーです。現在は後継のPush2が販売されています。

Ableton Push 2は、Ableton製DAW「Live」と高度に連携し、メロディやビート作成、サンプル編集、ソングプロジェクト編集等、音楽制作に必要なあらゆる操作が可能なハードウェアコントローラーです。

細かなミックスやマスタリング作業を除けば、一切PCに触ることなくPush2だけで楽曲制作が可能なレベルです。

もちろん制作時だけでなくライブパフォーマンスにも使えるので、Ableton Liveを使っている方はぜひ購入をおすすめします。

プロセッサー

Avalon Design / VT-737SP

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(VT-737SP)があります。

説明

チューブマイクプリアンプ、コンプレッサー、パラメトリックEQを1台に結集した真空管チャンネルストリップです。

ワイドレンジで太く抜けの良いサウンドが、Hip-Hop・R&B制作者から絶大な人気を誇っていました。

現在は惜しくも生産完了となっていますが、UAD Audioが本家公認の下で本機をモデリングしたプラグインを販売しています。

ただ、本プラグインを使うには、UADハードウェア及びUAオーディオインターフェイスが必要なので注意が必要です。

Neve / 1073

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Neve 1073)があります。

説明

1970年に登場して以来、現代に至るまで凄まじい人気を誇っている伝説のマイク・プリアンプ/EQです。実は、1073はスタンドアローンでの使用が想定されていたわけではなく、1970年にルパート・ニーブ氏がWessex Studiosのために設計・作成した「Neve A88」コンソールのモジュールとして開発されました。単体販売もされていなかったので、現存するビンテージ1073はコンソールから抜き出した物です。

現在はハードソフト問わず、様々なメーカーから本機の復刻またはクローンが販売されていますが、最もオリジナルに近いとされているのは「AURORA AUDIO / GTQC」です。

というのも、AURORA AUDIO社はオリジナルの1073の設計を手掛けたジェフ・タンナー氏によって創業された会社で、この「GTQC」は1073と同じ設計回路及び手法に基づいて開発されているからです。

ちなみに、Neveの名を冠した「AMS Neve」社からも1073の復刻版が販売されていますが、AURORA AUDIO社のモデルの方が人気があるようです。

SPL / Goldmike

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(SPL Goldmike)があります。

説明

ドイツのアウトボードメーカー「SPL」がかつて販売していたマイクプリアンプです。現在は、後継種として「Gold Mike MK2」が販売されています。

「Gold Mike MK2」は、Class A ディスクリート・トランジスタ回路と真空管回路で構成されているハイブリッド・プリアンプです。

半導体の利点(歪みにくい、高いダイナミクス、低ノイズ)と真空管の利点(心地よい高音・倍音のスペクトル、美しい立体感)を組み合わせています。

また、48Vファンタム電源、位相切替、パッドスイッチ、ハイパスフィルタ、そして倍音域を際立たせるフレアサーキットを搭載しています。

Summit Audio / TPA-200B

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(TPA-200B)があります。

説明

アメリカの歴史ある真空管オーディオ機器メーカー「Summit Audio」が販売しているチューブプリアンプです。

クラシックな真空管とモダンなソリッド・ステートの出力回路を組み合わせ、真空管の暖かさと豊かなハーモニック・ディテールを引き出す超クリーンな歪みを実現しています。

Warm Audio / WA12 MKII

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(WA12 MKII)があります。

説明

往年のビンテージ機の再現機を中心に販売している新興メーカー「Warm Audio」が、オリジナル設計に基づいて開発したマイク・プリアンプです。

本機は単に音量レベルを上げるだけでなく、インピーダンス切り替えによるトーン・コントロール機能により、積極的な音作りが可能です。

プリアンプを使用してサウンドに色付けしたい人におすすめのモデルです。

ソフトウェア音源

マルチ音源・バンドル

Arturia / V Collection 9

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Arturia V Collection)があります。正確なバージョンは不明ですが、現行は「9」です。

説明

Arturia社が販売している計33種種の物理モデリング・シンセサイザー音源を一つに収録した、人気のバンドルです。

アナログシンセ、デジタルシンセ、オルガン、アコースティック・ピアノ、エレクトリック・ピアノ、ストリングス・マシンなど、豊富なシンセ音源が収録されています。

各音源が往年の名機シンセを忠実にシミュレートしたものなので、有名なシンセのソフト音源をまとめて手に入れたいという方には非常にオススメです。

シンセサイザー

Xfer Records / Serum

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されたインタビュー記事の中で、メンバーの一人が本製品(Serum)に言及しています。

説明

近頃の第一線で活躍されているプロミュージシャンの中で、使っていない人はいないのでは?というレベルで使用者が多い、ウェーブテーブル方式シンセサイザー音源です。

非常にくっきりとしたデジタル感のある音が特徴的で、EDMからFuture Bass、ポップスと幅広いジャンルで使用されています。

各社・各個人からプリセットパックが多数配布されているので、これから初めてシンセ音源を買おうとしている初心者の方にもオススメできます。

Native Instruments / Massive X

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Massive X)があります。

説明

総合音源バンドル「KOMPLETE シリーズ」の全エディションに収録されている大定番ソフトウェアシンセサイザー音源です。図太く重厚感のあるベースやリードを作るのが得意なシンセとして知られています。

近年は後発の「Serum」などにシェアを奪われつつありますが、決して時代遅れという訳ではありません。圧倒的なユーザー数の多さからプリセットが手に入りやすいほか、チュートリアル動画や記事が多いというメリットがあります。

ソフトウェアプラグイン

ダイナミクス系

FabFilter / Pro-L

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Pro-L)があります。

説明

世界中のエンジニアが愛用しているFabfilter製のリミッター/マキシマイザー・プラグインです。2017年に数多の新機能を追加したPro-L2が発売されました。

前バージョンのPro-Lは、”原音に忠実に、自然に音圧だけを調整する”ことを目指して設計されましたが、Pro-L2 では新たに搭載された8つのリミッター・アルゴリズムによって、積極的に色付けをすることも可能となりました。

視認性にも優れており、最適なリミッティングポイントを追求することができます。

ピッチ・モジュレーション系

Waves / Waves Tune

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Waves Tune)があります。

説明

シンプルな操作で、手軽にリアルタイムピッチ補正とフォルマント処理ができるボーカルプロセッサー・プラグインです。

競合のAuto-TuneやMelodyneと比べると、機能面や精度面で見劣りする部分もありますが、作業の簡易性や値段を考えれば非常にオススメできます。

本プラグインは、ほぼ全てのWavesプラグインを収録したMercury Bundleか、ボーカル用プラグインを多数収録したVocal Production Bundleにも含まれていますが、どちらも高価なのでとりあえず単体で購入するのもありだと思います。

空間系

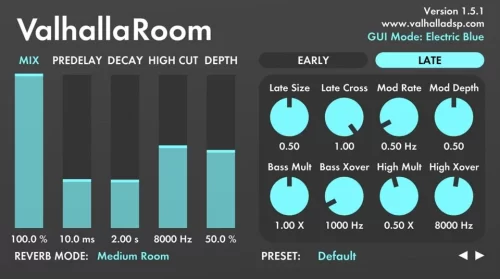

Valhalla DSP / Valhalla Room

詳細情報

情報源

オンラインメディア「Music Tech」に掲載されている使用機材リストの中に、本製品の名前(Valhalla DSP / Valhalla Room)があります。

説明

リバーブやディレイプラグインを開発している「Valhalla DSP」のルーム系リバーブプラグインです。

独自開発した12種類の残響アルゴリズムを搭載しており、幅と奥行きのある自然な残響音を作り出すことができます。

音質の良さに加え、価格も50$と安いことや、操作性がシンプルなのも人気の理由です。

おすすめの1曲

Caravan Palace – Lone Digger